A Roma la prima mostra monografica dedicata a Fidia

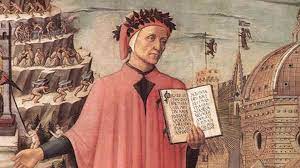

Il più grande scultore greco dell’età classica, Fidia. Protagonista dell’Atene di Pericle, il suo nome è noto a tutti per la realizzazione di opere come il Partenone e le sue decorazioni scultoree e i mitici colossi crisoelefantini dell’Atena Parthenos e dello Zeus di Olimpia, una delle sette meraviglie del mondo antico. Il suo genio creativo ha impresso un marchio indelebile nell’immaginario collettivo e continua ad essere fonte di ispirazione per i contemporanei. Una figura importantissima, quasi leggendaria, sebbene circondata da un alone di mistero. Molti dettagli della sua vita sono infatti poco noti e la conoscenza della sua opera si basa prevalentemente su repliche e su fonti letterarie.

La mostra “FIDIA”, ospitata dal 24 novembre 2023 al 5 maggio 2024 presso i Musei Capitolini – Villa Caffarelli a Roma, è la prima esposizione monografica dedicata all’artista. Promossa dal Comune di Roma, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e curata da Claudio Parisi Presicce con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, principale sponsor Bulgari, Radio ufficiale Radio Monte Carlo,guida i visitatori in un viaggio inaspettato e sorprendente nella vita, nella carriera e nel clima storico-culturale in cui operò il grande scultore, attraverso una vasta e preziosa selezione di oltre 100 opere - tra reperti archeologici, originali greci e repliche romane, dipinti, manoscritti, disegni, alcuni esposti per la prima volta.

La mostra inaugura un ciclo di cinque mostre, “I Grandi Maestri della Grecia Antica", dirette a far conoscere al grande pubblico i principali protagonisti della scultura greca. Un ciclo tanto più significativo a Roma, città da cui provengono importantissime testimonianze dell’attività di Fidia e della sua riscoperta dal Rinascimento in poi, tramite le preziose copie romane di capolavori originali per la maggior parte andati perduti. “Siamo lieti di ospitare nei Musei Capitolini, uno dei musei più importanti di Roma, la prima mostra monografica dedicata a Fidia, il più grande scultore dell’età classica – ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri – Il suo straordinario contributo artistico non solo ha definito i canoni dell’arte classica ma ha anche inciso profondamente sull’estetica moderna e contemporanea, influenzando gli artisti di tutte le epoche successive. Ringrazio i numerosi musei e le istituzioni italiane internazionali che con i loro prestiti hanno contribuito a rendere unica questa esposizione.”

“Abbiamo deciso di inaugurare il ciclo di mostre su “I grandi Maestri della Grecia Antica” con un’esposizione monografica dedicata a Fidia, considerato, già nell’antichità, il più grande scultore di tutti i tempi. A lui erano riconosciute le qualità della maiestas e del pondus, bellezza e maestosità, la capacità di rendere in modo appropriato persino la divina natura degli Dei – sottolinea il Sovrintendente Capitolino Claudio Parisi Presicce – Dotato di una personalità eclettica e versatile, oltre a qualità artistiche fuori dal comune possedeva grandi capacità organizzative, tanto che Pericle, nell’Atene del V secolo a.C., decise di affidargli i complessi lavori di ristrutturazione dell’Acropoli e in particolare il delicato ruolo di “episkopos”, “sovrintendente”, del cantiere del Partenone”. “È un onore per Bulgari – aggiunge l’Amministratore Delegato Jean-Christophe Babin –condividere le proprie origini con un artista unico come Fidia e supportare una esposizione tanto prestigiosa. Un viaggio ideale dalla Grecia a Roma che ci ricorda quello del nostro grande fondatore, Sotirio Bulgari. Fidia è stato senza alcun dubbio l’artista ateniese che ha saputo incarnare

meglio di altri lo spirito del suo tempo. Magistrale per l’equilibrio e la simmetria delle sue opere, un simbolo dell’arte greca classica che siamo fieri di accogliere a Roma in un luogo unico come quello dei Musei Capitolini. Il legame tra Bulgari e l'arte è sempre più indissolubile e nutre quotidianamente la nostra visione”.

Il percorso espositivo è articolato in 6 sezioni: Il ritratto di Fidia; L’età di Fidia; Il Partenone e l’Atena Parthenos; Fidia fuorida Atene; L’eredità di Fidia; Opus Phidiae: Fidia oltre la fine del mondo antico. Oltre ad opere provenienti dal Sistema Musei di Roma Capitale - Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Museo di SculturaAntica Giovanni Barracco e Museo di Roma – e da importanti istituzioni italiane, come il Museo Archeologico di Bologna,l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, il Museo Archeologico di Napoli e l’Archivio Cambellotti, la mostra vanta prestiti provenienti dai più importanti musei del mondo, tra cui: Museo dell’Acropoli, Museo Archeologico Nazionale e Museo Epigrafico di Atene; Museo Archeologico di Olimpia; Kunsthistorisches Museum di Vienna; Metropolitan Museum of Art di NewYork; Musei Vaticani; Museo del Louvre e Museo Rodin di Parigi; Liebieghaus Skulpturensammlung di Francoforte; NyCarlsberg Glyptotek di Copenhagen; Staatsbibliothek e Staatliche Museen, Antikensammlung diBerlino. In alcuni casi si tratta di prestiti straordinari, ossia di opere mai uscite prima d’ora dalle loro sedi museali, come i due frammenti originali del fregio del Partenone, più precisamente un frammento dal fregio nord con oplita, un “soldato greco”, ed un frammento dal fregio sud con giovane e bovino, concessi eccezionalmente dal Museo dell'Acropoli di Atene. A questi si aggiungono altri due frammenti originali con cavalieri e uomini barbati provenienti invece dal Kunsthistorisches Museum diVienna.

Tra gli altri reperti esposti si segnalano il vaso con incisa la scritta "Pheidiou eimi" (Sono di Fidia) proveniente dal Museo Archeologico di Olimpia, uno dei rari oggetti personali appartenuti a un personaggio celebre dell'antichità e giunti fino a noi; la replica dello scudo dell’Atena Parthenos, il cosiddetto scudo Strangford - copia di epoca romana in marmo pentelico dell’originale appartenente alla statua di Atena realizzata in oro e avorio e collocata nella cella nel Partenone - proveniente dalla collezione del British Museum; due statuette in bronzo che rappresentano la figura dell’artigiano (identificato forse anche con lo stesso Fidia), prestiti d’eccezione del Metropolitan Museum of Art di New York e dell’Archaeological Museum of Ioannina,in Grecia; la testa dell’Atena Lemnia in marmo, copia augustea di un originale fidiaco, del Museo Civico Archeologico di Bologna; il Codice Hamilton 254 (Staatsbibliothek zu Berlin), manoscritto quattrocentesco contenente la prima immagine del Partenone arrivata in Europa.

Di grande interesse il prestito del cosiddetto taccuino Carrey (1674) della Biblioteca Nazionale Francese, nel quale è riprodotta la decorazione del Partenone prima dell’esplosione che lo distrusse nel 1687. È inoltre proposto un Modello del tempio di Zeus a Olimpia realizzato nel 1997 da M. Goudin, una ricostruzione parziale in legno di tiglio e noce, prestato dal Musée du Louvre di Parigi.

A supporto dei visitatori anche installazioni multimediali e contenuti digitali: nella terza sezione, dedicata a “Il Partenone el’Atena Parthenos” viene offerta l’occasione unica di essere trasportati indietro nel tempo e di rivivere la visita del monumento attraverso l’installazione Fidia e il Partenone. Un’esperienza interattiva e coinvolgente ispirata ai modelli della realtà virtuale e della realtà aumentata. Da una parte, il piano scenografico è costituito da una grande proiezione fotorealistica che ricostruisce in 3D Acropoli e Partenone e permette all’utente di muoversi in volo intorno al tempio, cambiando la luce del sole lungo l’arco temporale della giornata, dall’alba al tramonto; dall’altra, un’interfaccia touch offre una sorta di “radiografia” del Partenone el’accesso a tutti gli approfondimenti scientifici, come l’esplorazione di alcuni dettagli architettonici.

Tra le attività collaterali nell’ambito dell’esposizione, la Sovrintendenza Capitolina conferma l’impegno sui temi dell’accessibilità, con un programma di visite guidate integrate accompagnate da interpreti LIS - Lingua dei Segni Italiana - grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Servizi alla Persona di Roma Capitale. Sono disponibili, su prenotazione a richiesta, visite per persone ipovedenti e non vedenti. Sono stati concessi in prestito modelli dal Museo Tattile Statale "Omero" e un calco in gesso della Scuola di Arti Ornamentali di Roma Capitale tratto proprio dalla testa di Atena della collezione Palagi, oggi al Museo Civico di Bologna, che è stata scelta per il manifesto della mostra. Infine, a corredo della mostra, il catalogo “FIDIA” edito da «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER. Saggi a cura di Claudo Parisi Presicce, Riccardo di Cesare, Giovanni Marginesu, Massimiliano Papini, Nikolaos Stampolidis, Alessandra Avagliano, Annalisa Lo Monaco, Elena Ghisellini, Eugenio La Rocca, Eloisa Dodero. (gn)

Informazioni per il pubblico:

FIDIA - la mostra "FIDIA", il più grande scultore greco dell’età classica a Roma, Musei Capitolini -Villa Caffarelli | fino al 5 maggio 2024, tutti i giorni ore 9.30 - 19.30. Ultimo ingresso un'ora prima della chiusura; biglietto “solo Mostra”: intero € 13,00 - ridotto € 11,00; per maggiori informazioni Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00) - www.museicapitolini.org

.jpeg)

.jpeg)

, Filippo,.jpg)

.jpg)

.jpg)